Эта статья дополняется, пожалуйста, не редактируйте её Только автор (Azeria) может дорабатывать её до окончания его дополнения.

|

![]() Корейская Народно-Демократическая Республика (часто сокращается как КНДР или Северная Корея) — социалистический страношар, расположенный в Восточной Азии. Появился 9 сентября 1948 года на месте советской

Корейская Народно-Демократическая Республика (часто сокращается как КНДР или Северная Корея) — социалистический страношар, расположенный в Восточной Азии. Появился 9 сентября 1948 года на месте советской ![]() оккупационной зоны в результате послевоенного раздела Корейского полуострова между

оккупационной зоны в результате послевоенного раздела Корейского полуострова между ![]() СССР и

СССР и ![]() США.

США.

Площадь территории ![]() КНДР составляет 120 540 км², что делает её двадцать девятым по размеру азиатским государством. По суше она граничит всего с тремя страношарами:

КНДР составляет 120 540 км², что делает её двадцать девятым по размеру азиатским государством. По суше она граничит всего с тремя страношарами: ![]() Россией и

Россией и ![]() Китаем — на севере, и

Китаем — на севере, и ![]() Южной Кореей — на юге (само социалистическое государство, впрочем, признаёт территории южного соседа своими). С запада страношар омывает Жёлтое море, с востока — Японское. Столица находится в городе

Южной Кореей — на юге (само социалистическое государство, впрочем, признаёт территории южного соседа своими). С запада страношар омывает Жёлтое море, с востока — Японское. Столица находится в городе ![]() Пхеньян.

Пхеньян.

С точки зрения ![]() мирового сообщества, государство является тоталитарной

мирового сообщества, государство является тоталитарной ![]() диктатурой, а в СМИ вообще гуляет множество баек о тягостях жизни в страношаре, однозначно подтвердить или опровергнуть которые, впрочем, невозможно. Как бы то ни было, из-за

диктатурой, а в СМИ вообще гуляет множество баек о тягостях жизни в страношаре, однозначно подтвердить или опровергнуть которые, впрочем, невозможно. Как бы то ни было, из-за ![]() изоляционизма во внешней политике и проведения провальных реформ во внутреннней

изоляционизма во внешней политике и проведения провальных реформ во внутреннней ![]() КНДР занимает одно из последних мест среди государств мира по ряду социальных и экономических показателей.

КНДР занимает одно из последних мест среди государств мира по ряду социальных и экономических показателей.

Благодаря своей гипертрофированной антиамериканской и антизападной позиции ![]() Северная Корея часто становится героем различных комиксов Polandball. Обычно в них обыгрывается её соперничество с

Северная Корея часто становится героем различных комиксов Polandball. Обычно в них обыгрывается её соперничество с ![]() Южной Кореей, любовь к ядерному оружию и извечные угрозы

Южной Кореей, любовь к ядерному оружию и извечные угрозы ![]() американцам.

американцам.

Предыстория

- Основная статья:

Японская Корея

Японская Корея

В конце XIX века только-только реформировавшаяся ![]() Японская империя начала вести активную внешнюю политику, пытаясь расширить сферу своего влияния на юг и восток. В 1895 году она провела успешную кампанию против увядающей

Японская империя начала вести активную внешнюю политику, пытаясь расширить сферу своего влияния на юг и восток. В 1895 году она провела успешную кампанию против увядающей ![]() Империи Цин, в результате которой ей удалось аннексировать остров Тайвань и архипелаг Пэнхуледао, а также добиться полной независимости

Империи Цин, в результате которой ей удалось аннексировать остров Тайвань и архипелаг Пэнхуледао, а также добиться полной независимости ![]() Кореи, доселе находившейся под своеобразной опекой северного соседа. Впрочем, маленькое полуостровное государство практически ничего из себя не представляло — на протяжении столетий оно было изолировано от внешнего мира и к началу XX века не успело как следует модернизироваться. Из-за этого Корея стала лакомым кусочком сразу для двух держав, наращивавших своё присутствие в регионе, — уже упомянутой

Кореи, доселе находившейся под своеобразной опекой северного соседа. Впрочем, маленькое полуостровное государство практически ничего из себя не представляло — на протяжении столетий оно было изолировано от внешнего мира и к началу XX века не успело как следует модернизироваться. Из-за этого Корея стала лакомым кусочком сразу для двух держав, наращивавших своё присутствие в регионе, — уже упомянутой ![]() Японии и

Японии и ![]() Российской империи, постепенно развивавшей Дальний Восток и грезившей о создании там полуколониальной Желтороссии. Страношар, приходившийся предком

Российской империи, постепенно развивавшей Дальний Восток и грезившей о создании там полуколониальной Желтороссии. Страношар, приходившийся предком ![]() КНДР и

КНДР и ![]() Южной Корее, был вынужден умело лавировать между региональными гегемонами, и изначально это у него даже неплохо так получалось.

Южной Корее, был вынужден умело лавировать между региональными гегемонами, и изначально это у него даже неплохо так получалось.

России,

России,  Франции и

Франции и  Германии

ГерманииСначала, заручившись поддержкой ![]() Германии и

Германии и ![]() Франции, в лидеры в борьбе за влияние на полуострове выбилась Россия, которая даже заставила японцев пересмотреть итоги Симоносекского мирного договора. Он был заключён в апреле 1895 года по итогам войны с

Франции, в лидеры в борьбе за влияние на полуострове выбилась Россия, которая даже заставила японцев пересмотреть итоги Симоносекского мирного договора. Он был заключён в апреле 1895 года по итогам войны с ![]() Китаем и гарантировал победителям большую выгоду — особенно европейцев напрягал пункт о получении

Китаем и гарантировал победителям большую выгоду — особенно европейцев напрягал пункт о получении ![]() японцами контроля над Ляодунским полуостровом, который способствовал бы распространению влияния Страны восходящего солнца на Восточную Азию. В итоге Япония была вынуждены отказаться от претензий на него взамен на денежную компенсацию от Китая; впрочем, сдаваться она не собиралась: спустя полгода империя значительно упрочнила своё влияние на Корейском полуострове, учинив в тамошней стране смуту и умело ей воспользовавшись. Стремительно теряющая власть династия

японцами контроля над Ляодунским полуостровом, который способствовал бы распространению влияния Страны восходящего солнца на Восточную Азию. В итоге Япония была вынуждены отказаться от претензий на него взамен на денежную компенсацию от Китая; впрочем, сдаваться она не собиралась: спустя полгода империя значительно упрочнила своё влияние на Корейском полуострове, учинив в тамошней стране смуту и умело ей воспользовавшись. Стремительно теряющая власть династия ![]() Чосон пыталась сделать хоть что-нибудь для спасения ситуации и для этого даже провозгласила создание

Чосон пыталась сделать хоть что-нибудь для спасения ситуации и для этого даже провозгласила создание ![]() Корейской империи, объявив о начале новой эпохи — Кванму, — но это ей никак не помогло. По итогам Русско-японской войны 1904—1905 годов оттуда отступила

Корейской империи, объявив о начале новой эпохи — Кванму, — но это ей никак не помогло. По итогам Русско-японской войны 1904—1905 годов оттуда отступила ![]() Россия, а в 1910 году Корейский полуостров был окончательно аннексирован японцами.

Россия, а в 1910 году Корейский полуостров был окончательно аннексирован японцами.

Корейской империи

Корейской империиТаким образом, в течение последующих 35 лет на территории современной ![]() КНДР находилась японская

КНДР находилась японская ![]() колония. Поначалу отправлявшиеся из метрополии наместники проводили на полуострове достаточно жёсткую политику, абсолютно не считаясь с мнением местных жителей и безжалостно уничтожая ценнейшие объекты

колония. Поначалу отправлявшиеся из метрополии наместники проводили на полуострове достаточно жёсткую политику, абсолютно не считаясь с мнением местных жителей и безжалостно уничтожая ценнейшие объекты ![]() корейской культуры (например, ими была снесена часть комплекса древнего императорского дворца). Имелись, конечно, и положительные стороны:

корейской культуры (например, ими была снесена часть комплекса древнего императорского дворца). Имелись, конечно, и положительные стороны: ![]() Японская империя пыталась провести скорую модернизацию полуострова, открывала там школы и даже провела земельную реформу. Однако результаты подобных нововведений были неоднозначными: образовательные учреждения быстро стали инструментом насаждения местным жителям

Японская империя пыталась провести скорую модернизацию полуострова, открывала там школы и даже провела земельную реформу. Однако результаты подобных нововведений были неоднозначными: образовательные учреждения быстро стали инструментом насаждения местным жителям ![]() японской культуры, а создание специального кадастра привело разве что к утрате земель значительной частью

японской культуры, а создание специального кадастра привело разве что к утрате земель значительной частью ![]() корейских крестьян. К 1919 году население полуострова настолько устало терпеть безрассудство со стороны метрополии, что подняло полномасштабное восстание, которое хоть и не увенчалось успехом, но послужило катализатором борьбы за независимость

корейских крестьян. К 1919 году население полуострова настолько устало терпеть безрассудство со стороны метрополии, что подняло полномасштабное восстание, которое хоть и не увенчалось успехом, но послужило катализатором борьбы за независимость ![]() Кореи и значительно способствовало смягчению политики оккупантов по отношению к местным жителям.

Кореи и значительно способствовало смягчению политики оккупантов по отношению к местным жителям.

В итоге вплоть до середины 1930-х годов японскими властями проводилась «политика культурного управления» на полуострове. В рамках неё был распущен и заменён на обычную полицию корпус жандармов, запрещались телесные наказания, а в столичном ![]() Сеуле был торжественно открыт первый в стране университет; на корейском языке открывались газеты, свободнее стали себя чувствовать и живущие на полуострове

Сеуле был торжественно открыт первый в стране университет; на корейском языке открывались газеты, свободнее стали себя чувствовать и живущие на полуострове ![]() христиане. Однако всё хорошее рано или поздно кончается: когда в Японии власть в своих руках консолидировали военные, они начали проводить политику ассимиляции Кореи, которая получила название «Найсэн иттай». Среди местных жителей поощрялось вступление в японские патриотические организации и переход в синтоизм; корейцы были, по сути, вынуждены менять свои имена на японские; на полуострове ужесточили цензуру, а любые проявления оппозиции жёстко подавлялись. Ещё хуже

христиане. Однако всё хорошее рано или поздно кончается: когда в Японии власть в своих руках консолидировали военные, они начали проводить политику ассимиляции Кореи, которая получила название «Найсэн иттай». Среди местных жителей поощрялось вступление в японские патриотические организации и переход в синтоизм; корейцы были, по сути, вынуждены менять свои имена на японские; на полуострове ужесточили цензуру, а любые проявления оппозиции жёстко подавлялись. Ещё хуже ![]() корейцы стали себя чувствовать после начала Японо-китайской войны и Второй мировой, когда правительство стало вывозить их в метрополию в качестве рабочей силы и призывать в Императорскую армию. Представительниц прекрасного пола же принуждали в очень интересной форме обслуживать японских солдат.

корейцы стали себя чувствовать после начала Японо-китайской войны и Второй мировой, когда правительство стало вывозить их в метрополию в качестве рабочей силы и призывать в Императорскую армию. Представительниц прекрасного пола же принуждали в очень интересной форме обслуживать японских солдат.

Но вот настал 1945 год. К августу уже было очевидно, что поражение ![]() Японской империи в войне неизбежно. 8 августа в конфликт вмешался

Японской империи в войне неизбежно. 8 августа в конфликт вмешался ![]() Советский Союз, который быстро разгромил силы противника в Маньчжоу-го и занял северную часть Корейского полуострова, а после сбрасывания американцами ядерных боеголовок на

Советский Союз, который быстро разгромил силы противника в Маньчжоу-го и занял северную часть Корейского полуострова, а после сбрасывания американцами ядерных боеголовок на ![]() Хиросиму и

Хиросиму и ![]() Нагасаки японцы уже готовились объявлять капитуляцию. По её условиям, распадающаяся империя отказалась от любых притязаний на Корейский полуостров, а сам он делился на

Нагасаки японцы уже готовились объявлять капитуляцию. По её условиям, распадающаяся империя отказалась от любых притязаний на Корейский полуостров, а сам он делился на ![]() советскую и

советскую и ![]() американскую оккупационные зоны, которые проводились ровно по 38-й параллели. 8 сентября 1945 года японский генерал-губернатор Кореи подписал акт о капитуляции, а на следующий день колониальное правительство было полностью распущено. Подавляющее число японцев покинуло полуостров, тогда как из бывшей метрополии, наоборот, наметился приток корейцев. Впоследствии на советской и американской оккупационных зонах, несмотря на некоторое противодействие местного населения, начали обособленно формироваться два государства, сейчас известные как

американскую оккупационные зоны, которые проводились ровно по 38-й параллели. 8 сентября 1945 года японский генерал-губернатор Кореи подписал акт о капитуляции, а на следующий день колониальное правительство было полностью распущено. Подавляющее число японцев покинуло полуостров, тогда как из бывшей метрополии, наоборот, наметился приток корейцев. Впоследствии на советской и американской оккупационных зонах, несмотря на некоторое противодействие местного населения, начали обособленно формироваться два государства, сейчас известные как ![]() КНДР и

КНДР и ![]() Республика Корея.

Республика Корея.

История

Первые этапы формирования: 1945—1950 гг.

- Основная статья:

Советская Корея

Советская Корея

Стоит отметить, что основы корейской государственности после 35 лет пребывания в колониальной зависимости заложила ![]() Корейская Народная Республика, просуществовавшая небольшой отрезок времени между фактической капитуляцией Японии и приходом на Корейский полуостров советских и американских войск. Она обеспечивала порядок на территориях, по сути оставшихся без надлежащего контроля после ослабления японцев, и даже намеревалась провести там масштабные реформы, включавшие в себя отказ от японского наследия, провозглашение свободы слова и печати, установление восьмичасового рабочего дня и минимальной зарплаты, внедрение госконтроля на предприятиях и так далее. Однако формирование единого корейского государства шло вразрез с планами

Корейская Народная Республика, просуществовавшая небольшой отрезок времени между фактической капитуляцией Японии и приходом на Корейский полуостров советских и американских войск. Она обеспечивала порядок на территориях, по сути оставшихся без надлежащего контроля после ослабления японцев, и даже намеревалась провести там масштабные реформы, включавшие в себя отказ от японского наследия, провозглашение свободы слова и печати, установление восьмичасового рабочего дня и минимальной зарплаты, внедрение госконтроля на предприятиях и так далее. Однако формирование единого корейского государства шло вразрез с планами ![]() СССР и

СССР и ![]() США по установлению там лояльных режимов, так что после занятия территорий полуострова советскими и американскими войсками этот проект был свёрнут, а народные комитеты, осуществлявшие власть в республике, были инкорпорированы в государственные структуры или разогнаны.

США по установлению там лояльных режимов, так что после занятия территорий полуострова советскими и американскими войсками этот проект был свёрнут, а народные комитеты, осуществлявшие власть в республике, были инкорпорированы в государственные структуры или разогнаны.

В целом же в северной части полуострова, в советской ![]() оккупационной зоне, политическая власть практически сразу была монополизирована

оккупационной зоне, политическая власть практически сразу была монополизирована ![]() Трудовой партией Кореи. В хозяйстве была установлена плановая экономика, а в 1946 году началась национализация, в результате которой 70% предприятий в короткие сроки попали в руки государства; к 1949 году этот процент вырос до 90%, впоследствии же абсолютно вся промышленность, а также внутренняя и внешняя торговля стали контролироваться правительством. Кроме того, как и во многих других социалистических регионах, на севере Кореи практически сразу начали делать акцент на тяжёлую промышленность: в период с 1946 по 1959 год её доля в экономике Северной Кореи поднялась с 47% до 70%. Выросла выработка электричества, производство стали и машиностроение. Осторожнее же проводились преобразования в области сельского хозяйства — поскольку разгром

Трудовой партией Кореи. В хозяйстве была установлена плановая экономика, а в 1946 году началась национализация, в результате которой 70% предприятий в короткие сроки попали в руки государства; к 1949 году этот процент вырос до 90%, впоследствии же абсолютно вся промышленность, а также внутренняя и внешняя торговля стали контролироваться правительством. Кроме того, как и во многих других социалистических регионах, на севере Кореи практически сразу начали делать акцент на тяжёлую промышленность: в период с 1946 по 1959 год её доля в экономике Северной Кореи поднялась с 47% до 70%. Выросла выработка электричества, производство стали и машиностроение. Осторожнее же проводились преобразования в области сельского хозяйства — поскольку разгром ![]() Японской империи произошёл быстрее, чем того ожидали страны-участницы

Японской империи произошёл быстрее, чем того ожидали страны-участницы ![]()

![]()

![]() Антигитлеровской коалиции, они оказались не готовы в короткие сроки принимать серьёзные решения. Тем не менее в 1946 году земля была перераспределена в пользу мелких и бедных крестьянских хозяйств.

Антигитлеровской коалиции, они оказались не готовы в короткие сроки принимать серьёзные решения. Тем не менее в 1946 году земля была перераспределена в пользу мелких и бедных крестьянских хозяйств.

Соединённые Штаты

Соединённые ШтатыА вот кто и впрямь был готов к различным преобразованиям по разрешению Корейского вопроса, так это сами жители полуострова. В северной его части, например, всё в свои руки старался взять ![]() Временный Народный Комитет Северной Кореи, который жаждал скорейшего провозглашения независимости страны и проведения там множества реформ (немалая часть из них, кстати, была почерпнута из планов

Временный Народный Комитет Северной Кореи, который жаждал скорейшего провозглашения независимости страны и проведения там множества реформ (немалая часть из них, кстати, была почерпнута из планов ![]() Корейской Народной Республики). Комитету удалось победить своих оппонентов в виде множества других групп корейских социалистов, среди которых были и формирования, в своё время воевавшие на стороне

Корейской Народной Республики). Комитету удалось победить своих оппонентов в виде множества других групп корейских социалистов, среди которых были и формирования, в своё время воевавшие на стороне ![]() Китая во Второй мировой, и корейцы, выросшие в

Китая во Второй мировой, и корейцы, выросшие в ![]() Советском Союзе, и партизане, и прочие коммунисты местного помола. В результате, когда на севере Кореи в августе 1948 года прошли выборы (это стало ответной мерой на провозглашение в американской оккупационной зоне

Советском Союзе, и партизане, и прочие коммунисты местного помола. В результате, когда на севере Кореи в августе 1948 года прошли выборы (это стало ответной мерой на провозглашение в американской оккупационной зоне ![]() Республики Корея), именно комитет одержал на нём решительную победу и возглавил новоиспечённое государство —

Республики Корея), именно комитет одержал на нём решительную победу и возглавил новоиспечённое государство — ![]() Корейскую Народно-Демократическую Республику. Кстати, в Северной Корее, сейчас считающейся одной из самых

Корейскую Народно-Демократическую Республику. Кстати, в Северной Корее, сейчас считающейся одной из самых ![]() недемократичных стран, выборы были законнее и прозрачнее, чем в южной части полуострова.

недемократичных стран, выборы были законнее и прозрачнее, чем в южной части полуострова.

Братоубийственная война: 1950-1953 гг.

Начало конфликта: июнь—август 1950 г.

Однако не всё было так радужно — и ![]() КНДР, и

КНДР, и ![]() Республика Корея не были готовы мириться с тем, что под их контролем находится только половина полуострова, и намеревались объединить всю его территорию под своим началом. Они этого, собственно, даже и не скрывали: в конституциях обоих страношаров провозглашалось распространение их власти на всю Корею, а столицей КНДР долгое время даже считался неподконтрольный ей

Республика Корея не были готовы мириться с тем, что под их контролем находится только половина полуострова, и намеревались объединить всю его территорию под своим началом. Они этого, собственно, даже и не скрывали: в конституциях обоих страношаров провозглашалось распространение их власти на всю Корею, а столицей КНДР долгое время даже считался неподконтрольный ей ![]() Сеул, тогда как

Сеул, тогда как ![]() Пхеньян де-юре обозначался как «временный» административный центр — до освобождения настоящей столицы. В октябре 1948 года в Южной Корее было, по сути, подавлено восстание на

Пхеньян де-юре обозначался как «временный» административный центр — до освобождения настоящей столицы. В октябре 1948 года в Южной Корее было, по сути, подавлено восстание на ![]() Чеджудо, целью которого являлось объединение полуострова под коммунистическим началом. После этого у северокорейцев окончательно пропали надежды на проворачивание их планов посредством революции и они, между тем убеждённые, что и их южные соседи готовят нападение, начали искать помощи у

Чеджудо, целью которого являлось объединение полуострова под коммунистическим началом. После этого у северокорейцев окончательно пропали надежды на проворачивание их планов посредством революции и они, между тем убеждённые, что и их южные соседи готовят нападение, начали искать помощи у ![]() СССР и

СССР и ![]() КНР в предстоящей кампании. Изначально Советский союз игнорировал просьбы своего корейского товарища, однако победа социалистов в Китае и успешные испытания советского ядерного оружия заставили страношар пересмотреть своё мнение. Кроме того, к 1949 году все

КНР в предстоящей кампании. Изначально Советский союз игнорировал просьбы своего корейского товарища, однако победа социалистов в Китае и успешные испытания советского ядерного оружия заставили страношар пересмотреть своё мнение. Кроме того, к 1949 году все ![]() американские войска (ровно, впрочем, как и советские) были выведены с Корейского полуострова, а 12 января 1950 года Соединённые Штаты не включили

американские войска (ровно, впрочем, как и советские) были выведены с Корейского полуострова, а 12 января 1950 года Соединённые Штаты не включили ![]() Южную Корею в свой оборонный периметр. В результате, оценив все «за» и «против», в мае того же года Кремль дал «зелёный свет» на проведение операции по объединению полуострова, при этом отметив, что сам вмешиваться в конфликт напрямую не будет; тем не менее военные советники

Южную Корею в свой оборонный периметр. В результате, оценив все «за» и «против», в мае того же года Кремль дал «зелёный свет» на проведение операции по объединению полуострова, при этом отметив, что сам вмешиваться в конфликт напрямую не будет; тем не менее военные советники ![]() Советского Союза участвовали в разработке плана нападения, а бывшие советские офицеры даже обучали северокорейскую армию военному искусству.

Советского Союза участвовали в разработке плана нападения, а бывшие советские офицеры даже обучали северокорейскую армию военному искусству.

КНДР пересекли границу с

КНДР пересекли границу с  Южной Кореей

Южной КореейИтак, в предрассветные часы 25 июня 1950 года войска ![]() КНДР под прикрытием артиллерии пересекли границу с

КНДР под прикрытием артиллерии пересекли границу с ![]() Южной Кореей (впоследствии, впрочем, северокорейцы утверждали, что именно «изменники» с юга первыми «вероломно вторглись» на их территорию). В первые сутки армии социалистов удалось занять города

Южной Кореей (впоследствии, впрочем, северокорейцы утверждали, что именно «изменники» с юга первыми «вероломно вторглись» на их территорию). В первые сутки армии социалистов удалось занять города ![]() Чхунчхон,

Чхунчхон, ![]() Ыйджонбу и

Ыйджонбу и ![]() Кэсон, а к 28 июня — и столичный

Кэсон, а к 28 июня — и столичный ![]() Сеул. Интересно, что тогда же по нелепой случайности произошло небольшое морское сражение между

Сеул. Интересно, что тогда же по нелепой случайности произошло небольшое морское сражение между ![]() советским кабельным судном и южнокорейским военно-морским флотом, закончившееся вничью. В итоге, казалось бы, наступал триумф для КНДР… однако не всё так просто: своих целей

советским кабельным судном и южнокорейским военно-морским флотом, закончившееся вничью. В итоге, казалось бы, наступал триумф для КНДР… однако не всё так просто: своих целей ![]() северокорейское командование, рассчитывающее на молниеносную победу, достичь не смогло. Руководству

северокорейское командование, рассчитывающее на молниеносную победу, достичь не смогло. Руководству ![]() Южной Кореи практически в полном составе удалось эвакуироваться из столицы и продолжить борьбу за другие точки; не произошло и массового коммунистического восстания, о неизбежности которого в своих докладах

Южной Кореи практически в полном составе удалось эвакуироваться из столицы и продолжить борьбу за другие точки; не произошло и массового коммунистического восстания, о неизбежности которого в своих докладах ![]() Советскому Союзу так рьяно утверждали северокорейцы. Это во многом и предопределило дальнейший ход войны.

Советскому Союзу так рьяно утверждали северокорейцы. Это во многом и предопределило дальнейший ход войны.

Для ![]() Соединённых Штатов начало Корейской войны стало большой неожиданностью: буквально за неделю до вторжения в администрации президента сообщали, что подобный конфликт маловероятен и поэтому нет никакого смысла как-то из-за него беспокоиться; многие высокопоставленные лица и вовсе к началу войны разъехались по отпускам. Тем не менее, когда северокорейская армия переступила через границу со своим южным соседом, американцы сразу же начали действовать решительно — 25 июня ими был созван совет Совбеза

Соединённых Штатов начало Корейской войны стало большой неожиданностью: буквально за неделю до вторжения в администрации президента сообщали, что подобный конфликт маловероятен и поэтому нет никакого смысла как-то из-за него беспокоиться; многие высокопоставленные лица и вовсе к началу войны разъехались по отпускам. Тем не менее, когда северокорейская армия переступила через границу со своим южным соседом, американцы сразу же начали действовать решительно — 25 июня ими был созван совет Совбеза ![]() ООН, на повестке которого стоял корейский вопрос. Для разрешения кризисной ситуации Штатами была предложена резолюция с осуждением северокорейской агрессии, которая, помимо прочего, дала бы санкцию на ввод войск организации на Корейский полуостров. Данная идея была поддержана девятью членами Совбеза, и только один из них —

ООН, на повестке которого стоял корейский вопрос. Для разрешения кризисной ситуации Штатами была предложена резолюция с осуждением северокорейской агрессии, которая, помимо прочего, дала бы санкцию на ввод войск организации на Корейский полуостров. Данная идея была поддержана девятью членами Совбеза, и только один из них — ![]() Югославия — воздержался. Представителей

Югославия — воздержался. Представителей ![]() Советского Союза, что интересно, на голосовании вообще не было: они бойкотировали все заседания из-за отказа

Советского Союза, что интересно, на голосовании вообще не было: они бойкотировали все заседания из-за отказа ![]() ООН признать власть

ООН признать власть ![]() Китайской Народной Республики над страной — до 1971 года от лица Китая в организации выступали представители ютившейся на острове Тайвань

Китайской Народной Республики над страной — до 1971 года от лица Китая в организации выступали представители ютившейся на острове Тайвань ![]() Китайской республики. Как бы то ни было, американцы, после того как убедились, что

Китайской республики. Как бы то ни было, американцы, после того как убедились, что ![]() Советский Союз не намерен напрямую вмешиваться в конфликт, и без всяких резолюций собрались оказывать активную военную поддержку южнокорейцам, что объясняли необходимостью сдерживания

Советский Союз не намерен напрямую вмешиваться в конфликт, и без всяких резолюций собрались оказывать активную военную поддержку южнокорейцам, что объясняли необходимостью сдерживания ![]() коммунистов:

коммунистов:

| ❝ |

|

❞ |

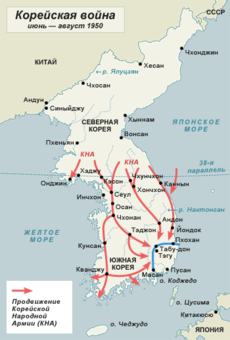

северокорейского продвижения в июле — августе 1950 года[3]

северокорейского продвижения в июле — августе 1950 года[3]Вмешательство ООН: август-ноябрь 1950 г.

А между тем, пока войска ![]() ООН,

ООН, ![]() США и их западных

США и их западных ![]() Файл:Франция (солдат)-icon.png

Файл:Франция (солдат)-icon.png ![]() союзников прибывали на полуостров, северокорейские формирования продолжали решительное наступление на юг. Их оппоненты терпели поражение за поражением, а за пять дней численность армии РК вообще сократилась в четыре раза. Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию в стране и не допустить массовых протестов,

союзников прибывали на полуостров, северокорейские формирования продолжали решительное наступление на юг. Их оппоненты терпели поражение за поражением, а за пять дней численность армии РК вообще сократилась в четыре раза. Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию в стране и не допустить массовых протестов, ![]() южнокорейцы были вынуждены устроить настоящую резню против

южнокорейцы были вынуждены устроить настоящую резню против ![]() прокоммунистических оппозиционеров, в результате которой погибло, по некоторым данным, до 200 тысяч шариков. Первые американские формирования начали подходить к фронту с

прокоммунистических оппозиционеров, в результате которой погибло, по некоторым данным, до 200 тысяч шариков. Первые американские формирования начали подходить к фронту с ![]() Северной Кореей в начале июля. Пятого числа началась битва за Осан — первое сражение Корейской войны, в которой участвовала иностранная армия. В нём она, правда, не смогла ничего сделать и в результате очень быстро потерпела разгромное поражение, отступив южнее. Дальнейшие недели характеризовались сумбурными битвами за небольшие деревни по мере продвижения армии КНДР на юг, в результате которых армия союзников была вынуждена всё дальше и дальше отступать. Решающее же значение имела Тэджонская операция, произошедшая неподалёку от одноимённого

Северной Кореей в начале июля. Пятого числа началась битва за Осан — первое сражение Корейской войны, в которой участвовала иностранная армия. В нём она, правда, не смогла ничего сделать и в результате очень быстро потерпела разгромное поражение, отступив южнее. Дальнейшие недели характеризовались сумбурными битвами за небольшие деревни по мере продвижения армии КНДР на юг, в результате которых армия союзников была вынуждена всё дальше и дальше отступать. Решающее же значение имела Тэджонская операция, произошедшая неподалёку от одноимённого ![]() города. Хоть армия Соединённых Штатов и там не сумела удержать важный транспортный узел, именно ожесточённые бои, проходившие за него, позволили задержать армию

города. Хоть армия Соединённых Штатов и там не сумела удержать важный транспортный узел, именно ожесточённые бои, проходившие за него, позволили задержать армию ![]() КНДР и за это время сколотить Пусанский периметр — крайне небольшую оборонительную линию, распластавшуюся на юго-востоке полуострова вокруг города

КНДР и за это время сколотить Пусанский периметр — крайне небольшую оборонительную линию, распластавшуюся на юго-востоке полуострова вокруг города ![]() Пусан.

Пусан.

К августу 1950 года северокорейские войска сумели занять всю территорию ![]() Южной Кореи, за исключением, конечно, упомянутого выше злосчастного периметра, на котором плотно засели войска союзников. Впрочем, армия

Южной Кореи, за исключением, конечно, упомянутого выше злосчастного периметра, на котором плотно засели войска союзников. Впрочем, армия ![]() КНДР, окрылённая с лёгкостью одержанными победами, рассчитывала быстро захватить и начать долгожданное объединение полуострова под социалистическим знаменем: на «освобождённой» территории даже были проведены выборы. Впрочем, прогнозы северокорейских союзников были не настолько радужными —

КНДР, окрылённая с лёгкостью одержанными победами, рассчитывала быстро захватить и начать долгожданное объединение полуострова под социалистическим знаменем: на «освобождённой» территории даже были проведены выборы. Впрочем, прогнозы северокорейских союзников были не настолько радужными — ![]() Китай полагал, что это только начало войны и

Китай полагал, что это только начало войны и ![]() Соединённые Штаты вообще могут провести какую-нибудь десантную операцию на полуострове и быстро продвинуться на север. Собственно, поэтому у границы со своим северокорейским соседом проворные китайцы разместили довольно большой контингент войск — чтобы в случае чего можно было вмешаться в конфликт и воспрепятствовать полному разгрому Корейской Народно-Демократической Республики в то время являвшейся важнейшим, в стратегическим плане, союзником Поднебесной.

Соединённые Штаты вообще могут провести какую-нибудь десантную операцию на полуострове и быстро продвинуться на север. Собственно, поэтому у границы со своим северокорейским соседом проворные китайцы разместили довольно большой контингент войск — чтобы в случае чего можно было вмешаться в конфликт и воспрепятствовать полному разгрому Корейской Народно-Демократической Республики в то время являвшейся важнейшим, в стратегическим плане, союзником Поднебесной.

Тем временем вовсю шла битва за ![]() Пусанский периметр, представляющая в своей сути целую вереницу отдельных сражений, конечной целью которых для Северной Кореи являлся прорыв злосчастных укреплений и окончательный захват полуострова. Однако раз за разом, с августа по сентябрь, они терпели поражение превосходящим в силах войскам союзников. А чтобы нарушить логистику государства-агрессора, военно-воздушные силы

Пусанский периметр, представляющая в своей сути целую вереницу отдельных сражений, конечной целью которых для Северной Кореи являлся прорыв злосчастных укреплений и окончательный захват полуострова. Однако раз за разом, с августа по сентябрь, они терпели поражение превосходящим в силах войскам союзников. А чтобы нарушить логистику государства-агрессора, военно-воздушные силы ![]() США регулярно проводили бомбардировки его территории — так, были разрушены десятки мостов и транспортных узлов, в результате чего полностью остановились автомобильные и железнодорожные перевозки. С целью лишить

США регулярно проводили бомбардировки его территории — так, были разрушены десятки мостов и транспортных узлов, в результате чего полностью остановились автомобильные и железнодорожные перевозки. С целью лишить ![]() КНДР материальных средств уничтожались склады, нефтеперерабатывающие заводы и гавани. 27 августа американцы в забытьи даже совершили налёт на территорию

КНДР материальных средств уничтожались склады, нефтеперерабатывающие заводы и гавани. 27 августа американцы в забытьи даже совершили налёт на территорию ![]() Китая, но после этого ещё долго извинилясь и даже предлагали компенсировать материальный ущерб. Как итог всех проделанных

Китая, но после этого ещё долго извинилясь и даже предлагали компенсировать материальный ущерб. Как итог всех проделанных ![]() Соединёнными Штатами телодвижений — северокорейцы, лишённые коммуникаций, денег и путей поставок, вообще практически не могли продвигаться далее на юг. Днём же они были вынуждены прятаться в тоннелях, чтобы не попасть под обстрел, и передвигались только ночью.

Соединёнными Штатами телодвижений — северокорейцы, лишённые коммуникаций, денег и путей поставок, вообще практически не могли продвигаться далее на юг. Днём же они были вынуждены прятаться в тоннелях, чтобы не попасть под обстрел, и передвигались только ночью.

корейский город; возможно, даже за столичный

корейский город; возможно, даже за столичный  Сеул

СеулКогда союзники основательно закрепились на юге и угроза захвата ![]() Пусана уже не стояла на повестке дня, они решили провести полномасштабное контрнаступление. 15 сентября 1950 года

Пусана уже не стояла на повестке дня, они решили провести полномасштабное контрнаступление. 15 сентября 1950 года ![]() Соединённые Штаты начали Инчхонскую десантную операцию, высадившись в тыл северокорейцам в

Соединённые Штаты начали Инчхонскую десантную операцию, высадившись в тыл северокорейцам в ![]() одноимённом городе, который находится неподалёку от столичного

одноимённом городе, который находится неподалёку от столичного ![]() Сеула — а на следующий день союзные войска начали наступление на север по всему периметру Пусанского коридора. Северокорейская армия, и так страдавшая от огромного множества логистических проблем и практически не имевшая резервов, не могла ничего противопоставить прорывающимся

Сеула — а на следующий день союзные войска начали наступление на север по всему периметру Пусанского коридора. Северокорейская армия, и так страдавшая от огромного множества логистических проблем и практически не имевшая резервов, не могла ничего противопоставить прорывающимся ![]() южнокорейским формированиям. КНДР, конечно, старалась кое-как укрепиться в Сеуле и в целом на севере, но эти попытки потерпели полный провал: в результате суматохи практически все войска страношара были убиты или захвачены в плен и только 25 000 — 30 000 шариков смогли добраться до северной части полуострова, наспех пытаясь организовать её оборону. 25 сентября силами

южнокорейским формированиям. КНДР, конечно, старалась кое-как укрепиться в Сеуле и в целом на севере, но эти попытки потерпели полный провал: в результате суматохи практически все войска страношара были убиты или захвачены в плен и только 25 000 — 30 000 шариков смогли добраться до северной части полуострова, наспех пытаясь организовать её оборону. 25 сентября силами ![]() ООН был отбит Сеул, а ещё спустя четыре дня в городе было восстановлено законное правительство

ООН был отбит Сеул, а ещё спустя четыре дня в городе было восстановлено законное правительство ![]() Республики Корея. В последующие дни союзнические войска закреплялись к югу от 38-й параллели, а южнокорейцы проводили чистки среди просоциалистически настроенных граждан.

Республики Корея. В последующие дни союзнические войска закреплялись к югу от 38-й параллели, а южнокорейцы проводили чистки среди просоциалистически настроенных граждан.

Тогда Соединённым Штатам оставалось решить, стоит ли продвигаться к ![]() Пхеньяну и в целом оккупировать северную часть полуострова или лучше оставить в покое КНДР и закрепиться на освобождённых территориях. Технически исполнению первой задумки ничего не мешало как с военной, так и с правовой точки зрения, однако

Пхеньяну и в целом оккупировать северную часть полуострова или лучше оставить в покое КНДР и закрепиться на освобождённых территориях. Технически исполнению первой задумки ничего не мешало как с военной, так и с правовой точки зрения, однако ![]() Китайская Народная Республика, прознав о возможных планах союзников, в то время чётко заявляла, что прямо вмешается в конфликт, если вражескими войсками будет пересечена 38-я параллель.

Китайская Народная Республика, прознав о возможных планах союзников, в то время чётко заявляла, что прямо вмешается в конфликт, если вражескими войсками будет пересечена 38-я параллель. ![]() Соединённые Штаты не приняли во внимание слова своего оппонента, сочтя их за пустую угрозу, и 1 октября начали продвижение вглубь КНДР. Как мы уже знаем,

Соединённые Штаты не приняли во внимание слова своего оппонента, сочтя их за пустую угрозу, и 1 октября начали продвижение вглубь КНДР. Как мы уже знаем, ![]() северокорейская армия к тому моменту перестала представлять собой хоть что-то вменяемое, поэтому и продвижение противника остановить никак не могла. Уже 18 октября был захвачен Пхеньян, а к концу месяца союзные войска заняли практически все северокорейские города и в некоторых местах даже подошли вплотную к границе с

северокорейская армия к тому моменту перестала представлять собой хоть что-то вменяемое, поэтому и продвижение противника остановить никак не могла. Уже 18 октября был захвачен Пхеньян, а к концу месяца союзные войска заняли практически все северокорейские города и в некоторых местах даже подошли вплотную к границе с ![]() Китаем. Тому такое положение дел, конечно, совсем не понравилось, и он полетел прямиком в

Китаем. Тому такое положение дел, конечно, совсем не понравилось, и он полетел прямиком в ![]() Москву на переговоры с Советским Союзом, чтобы обсудить на них, что социалистическому лагерю предпринимать дальше.

Москву на переговоры с Советским Союзом, чтобы обсудить на них, что социалистическому лагерю предпринимать дальше. ![]() СССР разделял желание своих азиатских товарищей разобраться с капиталистами в Корее, однако напрямую вмешиваться в конфликт не хотел. Китайцы же, на кону которых стояла безопасность их государства, стояли на своём, и в конце концов вступили в Корейскую войну, несмотря на пессимистичный настрой Союза, поначалу практически отказавшегося как-либо помогать северокорейцам.

СССР разделял желание своих азиатских товарищей разобраться с капиталистами в Корее, однако напрямую вмешиваться в конфликт не хотел. Китайцы же, на кону которых стояла безопасность их государства, стояли на своём, и в конце концов вступили в Корейскую войну, несмотря на пессимистичный настрой Союза, поначалу практически отказавшегося как-либо помогать северокорейцам.

Корейской войны, отображающая основные её этапы и вмешательство в конфликт сторонних государств

Корейской войны, отображающая основные её этапы и вмешательство в конфликт сторонних государствОтвет «красных»: октябрь 1950 — январь 1951 г.

Между тем 15 октября военное командование ![]() Соединённых Штатов докладывало, что риск китайской интервенции в Корее крайне невелик, да и подобных возможностей у Поднебесной вообще не имеется. Если же она и решит вмешаться в войну, как рассуждал далее генералитет, то на полуострове произойдёт ожесточённая бойня, в которой китайцы не смогут победить и будут вынуждены отступить. Такие суждения стали очередным просчётом американцев: 19 октября армия

Соединённых Штатов докладывало, что риск китайской интервенции в Корее крайне невелик, да и подобных возможностей у Поднебесной вообще не имеется. Если же она и решит вмешаться в войну, как рассуждал далее генералитет, то на полуострове произойдёт ожесточённая бойня, в которой китайцы не смогут победить и будут вынуждены отступить. Такие суждения стали очередным просчётом американцев: 19 октября армия ![]() КНР форсировала приграничную реку Ялуцзян и начала быстрое продвижение на юг, выиграв несколько сражений и отбросив войска ООН до реки Чхончхонган. Примечательно, впрочем, что если бы армия Поднебесной развила своё наступление, то хорошенько так потрепала бы своих оппонентов и закрепила свою победу, но по какой-то причиной решила этого не делать. Китайские войска решили закрепиться на севере и притаились в районе водохранилища Чосин на северо-востоке Корейского полуострова, на протяжении месяца не принимая никаких действий.

КНР форсировала приграничную реку Ялуцзян и начала быстрое продвижение на юг, выиграв несколько сражений и отбросив войска ООН до реки Чхончхонган. Примечательно, впрочем, что если бы армия Поднебесной развила своё наступление, то хорошенько так потрепала бы своих оппонентов и закрепила свою победу, но по какой-то причиной решила этого не делать. Китайские войска решили закрепиться на севере и притаились в районе водохранилища Чосин на северо-востоке Корейского полуострова, на протяжении месяца не принимая никаких действий. ![]() США решили, что вмешательство КНР в конфликт так и останется ограниченным, а скопление войск у водной артерии они не смогли заметить ни с помощью разведки с воздуха, ни посредством допросов пленных китайцев. Собственно, поэтому американцы были уверены в своих силах и даже рассчитывали вернуться на Родину до рождества[4], уже вовсю планируя финальное наступление. Войска США всё дальше отрывались от источников снабжения и рассеивали свои силы; продвигаясь дальше без сопротивления со стороны северокорейцев, они не рассчитывали на что-то серьёзное и поэтому даже практически не окапывались, оставаясь на ночлег. Каково же было удивление американцев, когда 25 ноября китайцы развернули против них полномасштабное наступление.

США решили, что вмешательство КНР в конфликт так и останется ограниченным, а скопление войск у водной артерии они не смогли заметить ни с помощью разведки с воздуха, ни посредством допросов пленных китайцев. Собственно, поэтому американцы были уверены в своих силах и даже рассчитывали вернуться на Родину до рождества[4], уже вовсю планируя финальное наступление. Войска США всё дальше отрывались от источников снабжения и рассеивали свои силы; продвигаясь дальше без сопротивления со стороны северокорейцев, они не рассчитывали на что-то серьёзное и поэтому даже практически не окапывались, оставаясь на ночлег. Каково же было удивление американцев, когда 25 ноября китайцы развернули против них полномасштабное наступление.

Китая и

Китая и  КНДР с ноября 1950 по январь 1951

КНДР с ноября 1950 по январь 1951Для союзных сил начало активных действий со стороны ![]() Китая стало настоящей катастрофой. Подготовленные и хорошо знающие местность азиаты умело расправлялись с превосходящей в технологическом плане армией

Китая стало настоящей катастрофой. Подготовленные и хорошо знающие местность азиаты умело расправлялись с превосходящей в технологическом плане армией ![]() Соединённых Штатов, быстро обращая её в бегство — а оно происходило настолько сумбурно и расторопно, что китайцам были оставлены сотни орудий, а союзные артиллеристы в неразберихе даже иногда стреляли по своим. Полного провала американцам удалось избежать исключительно благодаря авиации, всё ещё контролировавшей небо над Корейским полуостровом. 10 декабря войскам

Соединённых Штатов, быстро обращая её в бегство — а оно происходило настолько сумбурно и расторопно, что китайцам были оставлены сотни орудий, а союзные артиллеристы в неразберихе даже иногда стреляли по своим. Полного провала американцам удалось избежать исключительно благодаря авиации, всё ещё контролировавшей небо над Корейским полуостровом. 10 декабря войскам ![]() ООН удалось прорваться к порту

ООН удалось прорваться к порту ![]() Хамхын и начать эвакуацию на юг. Помешать этому китайцы, нёсшие большие потери от авиаударов, не смогли, но зато к концу месяца уже полностью освободили северную оконечность полуострова и начали бои за 38-ю параллель. 31 декабря НОАК перешла в решительное наступление на юг, которое застало противника врасплох, и союзнические войска, боясь окружения, снова начали отступать. 1 января правительство Южной Кореи было спешно эвакуировано из

Хамхын и начать эвакуацию на юг. Помешать этому китайцы, нёсшие большие потери от авиаударов, не смогли, но зато к концу месяца уже полностью освободили северную оконечность полуострова и начали бои за 38-ю параллель. 31 декабря НОАК перешла в решительное наступление на юг, которое застало противника врасплох, и союзнические войска, боясь окружения, снова начали отступать. 1 января правительство Южной Кореи было спешно эвакуировано из ![]() Сеула, а спустя три дня столица была занята северокорейской армией. Тем не менее силам

Сеула, а спустя три дня столица была занята северокорейской армией. Тем не менее силам ![]() ООН удалось деблокировать окружённые войска, оторваться от преследования и занять оборону на рубеже Пхентхэк — Йонволь (см. карту справа). Объединённое командование социалистов решило не продолжать операцию из-за нехватки продовольствия и боеприпасов; тем не менее вмешательство китайцев и успешное наступление в очередной раз кардинально изменило военно-политическую обстановку на полуострове.

ООН удалось деблокировать окружённые войска, оторваться от преследования и занять оборону на рубеже Пхентхэк — Йонволь (см. карту справа). Объединённое командование социалистов решило не продолжать операцию из-за нехватки продовольствия и боеприпасов; тем не менее вмешательство китайцев и успешное наступление в очередной раз кардинально изменило военно-политическую обстановку на полуострове.

Однако, по своему обыкновению, стратегическое превосходство китайско-северокорейских войск долго не продолжалось. Уже 15 января ![]() Соединёнными Штатами был разработан план контрнаступления на север, который начал приводиться в исполнение спустя 10 суток. 6 февраля им удалось выйти к реке Ханган, а 11 февраля на восточном фронте был освобождён город

Соединёнными Штатами был разработан план контрнаступления на север, который начал приводиться в исполнение спустя 10 суток. 6 февраля им удалось выйти к реке Ханган, а 11 февраля на восточном фронте был освобождён город ![]() Каннын. Впрочем, попытавшись развить наступление на удерживаемый социалистами

Каннын. Впрочем, попытавшись развить наступление на удерживаемый социалистами ![]() Сеул, союзники потерпели поражение, что впоследствии вылилось уже в ответный контрудар на западе: вечером того же дня войска

Сеул, союзники потерпели поражение, что впоследствии вылилось уже в ответный контрудар на западе: вечером того же дня войска ![]() КНДР перешли в наступление, заставив формирования ООН вновь отступить на юг. Впрочем, несмотря на тактическое превосходство, китайско-северокорейские формирования закрепиться на вновь занятых территориях не смогли: им серьёзно недоставало боеприпасов, снаряжения и продовольствия. Собственно, поэтому социалистами было принято решение вновь отступить на 38-ю параллель и пытаться выстраивать какие-то планы уже там. Благодаря этому, стоит заметить,

КНДР перешли в наступление, заставив формирования ООН вновь отступить на юг. Впрочем, несмотря на тактическое превосходство, китайско-северокорейские формирования закрепиться на вновь занятых территориях не смогли: им серьёзно недоставало боеприпасов, снаряжения и продовольствия. Собственно, поэтому социалистами было принято решение вновь отступить на 38-ю параллель и пытаться выстраивать какие-то планы уже там. Благодаря этому, стоит заметить, ![]() китайцы выиграли время, необходимое для сосредоточения резерв, и создали благоприятные условия для активных действий своих военных сил: тамошняя местность была довольно удобной как для подготовки и проведения нового наступления, так и для ведения обороны.

китайцы выиграли время, необходимое для сосредоточения резерв, и создали благоприятные условия для активных действий своих военных сил: тамошняя местность была довольно удобной как для подготовки и проведения нового наступления, так и для ведения обороны.

Мирные переговоры: 1951—1953 гг.

Последним разительным изменением на фронте стало весеннее продвижение китайских войск, однако и оно не привело к каким-либо долгосрочным результатам. К началу июля обе стороны засели в глубокой обороне и, осознав, что ничего в конечном счёте добиться не смогут, начали вести мирные переговоры. Основным требованием каждой стороны являлось, как ни странно, восстановление ![]() КНДР и

КНДР и ![]() Республики Корея в довоенных границах, однако и социалисты, и страны Запада пыталась выторговать себе лучшие условия перемирия, время от времени проводя кровопролитные операции в попытках прорвать оборону противника — чтобы он стал сговорчивее. К зиме 1951-го года главным вопросом, стоявшим на повестке дня, стало возвращение друг другу военнопленных. Стороны договорились на добровольную репатриацию с условием, и социалистический лагерь рассчитывал на возвращение всех

Республики Корея в довоенных границах, однако и социалисты, и страны Запада пыталась выторговать себе лучшие условия перемирия, время от времени проводя кровопролитные операции в попытках прорвать оборону противника — чтобы он стал сговорчивее. К зиме 1951-го года главным вопросом, стоявшим на повестке дня, стало возвращение друг другу военнопленных. Стороны договорились на добровольную репатриацию с условием, и социалистический лагерь рассчитывал на возвращение всех ![]() северокорейских и

северокорейских и ![]() китайских солдат на родину. Однако около трети из них попросту отказалось этого делать, а

китайских солдат на родину. Однако около трети из них попросту отказалось этого делать, а ![]()

![]()

![]() западные страны по понятным причинам не могли насильственным путём заставить их вернуться домой — и из-за этого переговоры оставались замороженными ещё долгое время.

западные страны по понятным причинам не могли насильственным путём заставить их вернуться домой — и из-за этого переговоры оставались замороженными ещё долгое время.

Постепенно усталость от войны возрастала, и особенно ощутимо это было в странах ![]() социалистического блока: они уступали противникам в технологическом плане и поэтому несли более серьёзные потери, постоянно подвергаясь бомбардировкам сил

социалистического блока: они уступали противникам в технологическом плане и поэтому несли более серьёзные потери, постоянно подвергаясь бомбардировкам сил ![]() ООН. В 1952 году о необходимости перемирия, несмотря на заминки с возвращением на родину военнопленных, стали всё чаще говорить и в

ООН. В 1952 году о необходимости перемирия, несмотря на заминки с возвращением на родину военнопленных, стали всё чаще говорить и в ![]() Китае, и в

Китае, и в ![]() СССР. А когда в последнем начался постепенный отход от политики

СССР. А когда в последнем начался постепенный отход от политики ![]() сталинизма, он и вовсе заявил о крайней необходимости прекращения конфликта. Сознавая, что не сможет противостоять всему Западному блоку в одиночку, КНР тоже решила уступить и согласиться на мирные переговоры — правда, организовав в последние недели войны новое наступление с целью захвата более обширных территорий. Последним противником урегулирования войны оставалась

сталинизма, он и вовсе заявил о крайней необходимости прекращения конфликта. Сознавая, что не сможет противостоять всему Западному блоку в одиночку, КНР тоже решила уступить и согласиться на мирные переговоры — правда, организовав в последние недели войны новое наступление с целью захвата более обширных территорий. Последним противником урегулирования войны оставалась ![]() Южная Корея, которая указывала на то, что она является главным пострадавшим от социалистической агрессии, и поэтому требовала продолжать конфликт до победного конца — но кто её вообще спрашивал?

Южная Корея, которая указывала на то, что она является главным пострадавшим от социалистической агрессии, и поэтому требовала продолжать конфликт до победного конца — но кто её вообще спрашивал?

В конце концов был принят выдвинутый ![]() Индией план перемирия на полуострове, который предполагал занятие страношарами захваченной ими глины, установление демилитаризованной зоны на 2 километра по обе стороны от линии фронта, прекращение огня и возвращение друг другу военнопленных. Соответствующее соглашение было подписано 27 июля 1953 года. Полноценный же мирный договор так и не был заключён, так что формально

Индией план перемирия на полуострове, который предполагал занятие страношарами захваченной ими глины, установление демилитаризованной зоны на 2 километра по обе стороны от линии фронта, прекращение огня и возвращение друг другу военнопленных. Соответствующее соглашение было подписано 27 июля 1953 года. Полноценный же мирный договор так и не был заключён, так что формально ![]()

![]() Корейская война продолжается и по сей день. Это, кстати, подтверждается и возникающими время от времени инцидентами с взаимными угрозами и даже обстрелами вражеской территории.

Корейская война продолжается и по сей день. Это, кстати, подтверждается и возникающими время от времени инцидентами с взаимными угрозами и даже обстрелами вражеской территории.

Послевоенное восстановление: 1953—1962 гг.

Трёхэтапный план: 1953—1961 гг.

После окончания Корейской войны ситуация в ![]() КНДР была чрезвычайно сложной: практически вся страна находилась в руинах, и перед руководством небольшого социалистического страношара стояла неотложная задача быстрого экономического возрождения. Для этого уже в августе 1953 года был разработан трёхэтапный план восстановительных работ: в первые шесть месяцев

КНДР была чрезвычайно сложной: практически вся страна находилась в руинах, и перед руководством небольшого социалистического страношара стояла неотложная задача быстрого экономического возрождения. Для этого уже в августе 1953 года был разработан трёхэтапный план восстановительных работ: в первые шесть месяцев ![]() КНДР должна была подготовиться к решению различных вопросов, затем, с 1954 по 1956, — выполнить намеченные задания «трёхлетки» и оживить экономику страны, а с 1957 по 1961 — уже заняться первой «пятилеткой», в рамках которой заложить основы

КНДР должна была подготовиться к решению различных вопросов, затем, с 1954 по 1956, — выполнить намеченные задания «трёхлетки» и оживить экономику страны, а с 1957 по 1961 — уже заняться первой «пятилеткой», в рамках которой заложить основы ![]() социализма. Благодаря огромной поддержке поддержке со стороны

социализма. Благодаря огромной поддержке поддержке со стороны ![]() СССР,

СССР, ![]() КНР и других стран Соцблока

КНР и других стран Соцблока ![]() Северной Корее действительно удалось достойно показать себя по окончании конфликта и по ряду показателей даже опередить своего южного соседа. Под патронажем Союза, к тому же, строилось огромное число различных промышленных объектов, многие из которых работают до сих пор.

Северной Корее действительно удалось достойно показать себя по окончании конфликта и по ряду показателей даже опередить своего южного соседа. Под патронажем Союза, к тому же, строилось огромное число различных промышленных объектов, многие из которых работают до сих пор.

В 1954 году руководство ![]() КНДР приняло решение о проведении массовой коллективизации в стране. Уже к концу следующего года на её территории было создано более 12.000 сельскохозяйственных кооперативов, которые объединяли 50% дворов и 48% пахотных земель; к 1958-му же этот процесс был полностью завершён. Однако, как и в

КНДР приняло решение о проведении массовой коллективизации в стране. Уже к концу следующего года на её территории было создано более 12.000 сельскохозяйственных кооперативов, которые объединяли 50% дворов и 48% пахотных земель; к 1958-му же этот процесс был полностью завершён. Однако, как и в ![]() стране-вдохновителе, всё это прошло отнюдь не гладко: коллективизация привела к огромным трудностям в обеспечении жителей зерном и беспрецедентному голоду среди крестьян. В одной только провинции

стране-вдохновителе, всё это прошло отнюдь не гладко: коллективизация привела к огромным трудностям в обеспечении жителей зерном и беспрецедентному голоду среди крестьян. В одной только провинции ![]() Чагандо, например, в те годы голодало до 80% всего населения: чтобы окончательно не склеить ласты, её жители были вынуждено питаться кореньями диких деревьев и каким-то травами. Чтобы обуздать недовольство,

Чагандо, например, в те годы голодало до 80% всего населения: чтобы окончательно не склеить ласты, её жители были вынуждено питаться кореньями диких деревьев и каким-то травами. Чтобы обуздать недовольство, ![]() Трудовая партия Кореи ввела некоторые поблажки для крестьян, однако они, конечно, не могли хоть как-то нивелировать катастрофическую ситуацию с недостатком запасов продовольствия.

Трудовая партия Кореи ввела некоторые поблажки для крестьян, однако они, конечно, не могли хоть как-то нивелировать катастрофическую ситуацию с недостатком запасов продовольствия.

Укрепление тоталитаризма: 1955—1962 гг.

Северная Корея до сих пор придерживается идей

Северная Корея до сих пор придерживается идей  чучхе и даже не думает от них отказываться

чучхе и даже не думает от них отказыватьсяМежду тем назревали серьёзные проблемы и в политической системе. В ![]() КНДР продолжала складываться тоталитарная

КНДР продолжала складываться тоталитарная ![]() диктатура, а в 1955 году в политический лексикон был введён термин «чучхе», который призывал отбросить в сторону всё зарубежное и опираться на северокорейские ценности при построении

диктатура, а в 1955 году в политический лексикон был введён термин «чучхе», который призывал отбросить в сторону всё зарубежное и опираться на северокорейские ценности при построении ![]() коммунизма. Такие дела не нравились ни народу, ни более либеральному крылу

коммунизма. Такие дела не нравились ни народу, ни более либеральному крылу ![]() Трудовой партии Кореи — конечно, всем же было обещано народовластие или хотя бы диктатура партии, а по итогу в стране вырисовывалось какое-то гипертрофированное отображение

Трудовой партии Кореи — конечно, всем же было обещано народовластие или хотя бы диктатура партии, а по итогу в стране вырисовывалось какое-то гипертрофированное отображение ![]() абсолютизма. Свой отпечаток на ситуации в КНДР оставил и скандальный XX съезд КПСС, на котором в

абсолютизма. Свой отпечаток на ситуации в КНДР оставил и скандальный XX съезд КПСС, на котором в ![]() Советском Союзе подверглась жёсткой критике политика

Советском Союзе подверглась жёсткой критике политика ![]() сталинизма; к тому же, в центральном социалистическом государстве начался постепенный разворот на мягкую демократизацию общества. Верховное руководство

сталинизма; к тому же, в центральном социалистическом государстве начался постепенный разворот на мягкую демократизацию общества. Верховное руководство ![]() Северной Кореи такие реформы не приняло, в результате чего контакты с СССР постепенно стали сходить на нет — а вот сторонники подобной «оттепели» в рядах

Северной Кореи такие реформы не приняло, в результате чего контакты с СССР постепенно стали сходить на нет — а вот сторонники подобной «оттепели» в рядах ![]() Трудовой партии Кореи, которые и так настрадались из-за предшествовавших массовых репрессий, сочли это как сигнал к действию: в связи с радикальными переменами в КПСС подобные кризисы в то время разразились практически во всех странах социалистического лагеря.

Трудовой партии Кореи, которые и так настрадались из-за предшествовавших массовых репрессий, сочли это как сигнал к действию: в связи с радикальными переменами в КПСС подобные кризисы в то время разразились практически во всех странах социалистического лагеря.

В итоге все, кто так или иначе находился в оппозиции к руководству Партии, договорились выступить против него на предстоящем пленуме ЦК, наивно полагая, что им удастся заполучить поддержку большинства однопартийцев и таким образом мирным путём сменить правительство — а речи о свержении его силовым методом даже не шло. Власти ![]() Северной Кореи, конечно, быстро прознали о желании части партийцев сместить руководство и ещё до заседания партии пытались всячески им помешать: было продумано всё вплоть до схемы рассаживания на пленуме — представителей оппозиции сажали так, чтобы они оказывались во враждебном окружении и не могли найти должной поддержки. Объявленная дата совещания также неоднократно переносилась, что способствовало дезориентации альтернативной силы. В конце концов пленум проходил с 30 по 31 августа 1956 года. Его заявленной темой были итоги северокорейских переговоров с

Северной Кореи, конечно, быстро прознали о желании части партийцев сместить руководство и ещё до заседания партии пытались всячески им помешать: было продумано всё вплоть до схемы рассаживания на пленуме — представителей оппозиции сажали так, чтобы они оказывались во враждебном окружении и не могли найти должной поддержки. Объявленная дата совещания также неоднократно переносилась, что способствовало дезориентации альтернативной силы. В конце концов пленум проходил с 30 по 31 августа 1956 года. Его заявленной темой были итоги северокорейских переговоров с ![]() Советским Союзом и странами

Советским Союзом и странами ![]()

![]()

![]() Восточной Европы, а также состояние здравоохранения в государстве — однако все понимали, что речь на пленуме будет идти далеко не об этом.

Восточной Европы, а также состояние здравоохранения в государстве — однако все понимали, что речь на пленуме будет идти далеко не об этом.

После коротких выступлений на заявленные темы руководство ![]() КНДР резко сменило тему и начало обсуждать проблему культа личности в стране, утверждая, что он остался в прошлом и вообще «не является закономерностью

КНДР резко сменило тему и начало обсуждать проблему культа личности в стране, утверждая, что он остался в прошлом и вообще «не является закономерностью ![]() социализма». Далее один за другим выступили оппозиционеры, заявляя и о становлении полицейского государства, и о необходимости развития лёгкой промышленности, и о партийном диктате в профсоюзах. Однако ни один из них не смог снискать поддержки и попытались ретироваться с пленума: большинство же поддерживало действующее руководство государства и вообще требовало жёстких репрессий против оппозиции. Эти события получили название «августовский фракционный инцидент» и в общем и целом привели к окончательному становлению тоталитарной

социализма». Далее один за другим выступили оппозиционеры, заявляя и о становлении полицейского государства, и о необходимости развития лёгкой промышленности, и о партийном диктате в профсоюзах. Однако ни один из них не смог снискать поддержки и попытались ретироваться с пленума: большинство же поддерживало действующее руководство государства и вообще требовало жёстких репрессий против оппозиции. Эти события получили название «августовский фракционный инцидент» и в общем и целом привели к окончательному становлению тоталитарной ![]() диктатуры в Северной Корее, руководство которой даже высказывало сожаление, что прежде было «излишне добро» к своим противникам. А те, кто попытался выступить против режима на пленуме, даже несмотря на вмешательство

диктатуры в Северной Корее, руководство которой даже высказывало сожаление, что прежде было «излишне добро» к своим противникам. А те, кто попытался выступить против режима на пленуме, даже несмотря на вмешательство ![]() Советского Союза и

Советского Союза и ![]() Китая вскоре были репрессированы — как и тысячи других северокорейцев.

Китая вскоре были репрессированы — как и тысячи других северокорейцев.

В конце 1950-х годов

Надвигающийся кризис: 1962—1980 гг.

Упадок Северной Кореи: 1980—1994 гг.

Попытки реформ: 1994-2011 гг.

Северокорейская «перестройка»: 2011 — н.в.

Ограниченная либерализация: 2011—2016 гг.

В 2011 году ![]() Северная Корея решила выстроить себе более либеральный имидж: страношар стал чаще появляться на публике, выступать с телевизионными обращениями, а также посещать многочисленные заводы, стройки и школы. С новым размахом продолжилась политика «руководства на месте», согласно которой северокорейский лидер должен не только задавать курс развития страны, но и давать множество более мелких и незначительных указаний, например, в больницах или на промышленных объектах. Случился и небольшой прорыв в правах женщин, которым разрешили носить брюки и джинсы, чёрные колготки и каблуки, а также ездить на велосипеде.

Северная Корея решила выстроить себе более либеральный имидж: страношар стал чаще появляться на публике, выступать с телевизионными обращениями, а также посещать многочисленные заводы, стройки и школы. С новым размахом продолжилась политика «руководства на месте», согласно которой северокорейский лидер должен не только задавать курс развития страны, но и давать множество более мелких и незначительных указаний, например, в больницах или на промышленных объектах. Случился и небольшой прорыв в правах женщин, которым разрешили носить брюки и джинсы, чёрные колготки и каблуки, а также ездить на велосипеде.

Помимо прочего, была предпринята попытка снова взяться за экономическое развитие государства. КНДР решила опираться на опыт своего старшего товарища, достав из закромов старые планы экономических преобразований и проведя реформы по ![]() китайскому образцу. Прекратились гонения на частных предпринимателей — даже наоборот, был взят курс на сотрудничество с «новым» бизнесом, к тому моменту игравшем значительную роль в северокорейской экономике. Наиболее ярко симбиоз между правительством и предпринимателями проявился в начавшем бурно развиваться жилищном секторе: в одном только

китайскому образцу. Прекратились гонения на частных предпринимателей — даже наоборот, был взят курс на сотрудничество с «новым» бизнесом, к тому моменту игравшем значительную роль в северокорейской экономике. Наиболее ярко симбиоз между правительством и предпринимателями проявился в начавшем бурно развиваться жилищном секторе: в одном только ![]() Пхеньяне, например, на средства частного капитала были построены многочисленные жилищные комплексы и небоскрёбы.

Пхеньяне, например, на средства частного капитала были построены многочисленные жилищные комплексы и небоскрёбы.

Особой гордостью стало возведение в стране различных горнолыжных курортов, клубов верховой езды, парков развлечений, нового аэропорта и дельфинария: мировому сообществу было необходимо показать, что живётся в ![]() КНДР ничуть не хуже и многочисленные развлечения обычным гражданам не чужды. С другой стороны, это помогло сгладить углы и с «элитами» государства, которые неоднократно бывали за границей и возмущались, почему на их родине нет подобных развлечений.

КНДР ничуть не хуже и многочисленные развлечения обычным гражданам не чужды. С другой стороны, это помогло сгладить углы и с «элитами» государства, которые неоднократно бывали за границей и возмущались, почему на их родине нет подобных развлечений.

Между тем шла либерализация промышленности и сельского хозяйства. Была введена, например, система двойных цен, скопированная с существовавших в ![]() Китае 1980-х годов мер. В соответствии с этими правилами северокорейские предприятия получали заведомо заниженные плановые задания, а произведённую сверху продукцию могли продавать более или менее свободно, получая таким образом какую-никакую выручку. Сельское хозяйство в 2012-2013 годах частично перешло на бригадный подряд заместо существовавших колхозов, и в стране даже поговаривали о дальнейшей передаче части земель в семейное пользование, но до этого так и не дошло.

Китае 1980-х годов мер. В соответствии с этими правилами северокорейские предприятия получали заведомо заниженные плановые задания, а произведённую сверху продукцию могли продавать более или менее свободно, получая таким образом какую-никакую выручку. Сельское хозяйство в 2012-2013 годах частично перешло на бригадный подряд заместо существовавших колхозов, и в стране даже поговаривали о дальнейшей передаче части земель в семейное пользование, но до этого так и не дошло.

Социально-экономические реформы на первых порах казались довольно удачными, особенно учитывая бедственное положение страношара и наложенные на него международные санкции. Экономический рост в 2011-2016 годах составлял, согласно различным исследованиям, не менее 3-4% в год, а наиболее оптимистичные прогнозы говорят даже о 6-7%.

Оттепель во внешней политике

Отношения

Друзья

Советский Союз —

Советский Союз — Китай —

Китай — Россия —

Россия — Иран —

Иран — Пакистан —

Пакистан —

Нейтралитет

ООН — эта никчёмная организация в прошлом помогала грязным

ООН — эта никчёмная организация в прошлом помогала грязным  капиталистам завоевать меня, но сейчас мы примирились и я даже стал одним из участников организации. Я бы не отказался ещё от пары-тройки миллиардов долларов гуманитарной помощи, товарищ.

капиталистам завоевать меня, но сейчас мы примирились и я даже стал одним из участников организации. Я бы не отказался ещё от пары-тройки миллиардов долларов гуманитарной помощи, товарищ. Мне как раз не хватает денег на новую ядерную боеголовку.Кстати, ему лучше не рассказывать, в каких целях я использую бумажки с резолюциями, осуждающими нарушения у меня в стране прав человека. Италия — первая страна «Большой семёрки», которая установила со мной дипломатические отношения. А ещё, в отличие от своих друзьяшек, она даже не помогала моему проклятому соседу в

Италия — первая страна «Большой семёрки», которая установила со мной дипломатические отношения. А ещё, в отличие от своих друзьяшек, она даже не помогала моему проклятому соседу в

Корейской войне. Как бы то ни было, всё ещё остаётся капиталистической свиньёй и шестёркой

Корейской войне. Как бы то ни было, всё ещё остаётся капиталистической свиньёй и шестёркой  НАТО.

НАТО. Сингапур — в повседневной жизни я практически не контактирую с этим парнем, но он организовал площадку для моих переговоров с

Сингапур — в повседневной жизни я практически не контактирую с этим парнем, но он организовал площадку для моих переговоров с  Соединёнными Штатами в 2017 году. За это респект.

Соединёнными Штатами в 2017 году. За это респект. НР Албания — один из моих последних восточноевропейских товарищей, который, в отличие от шайки

НР Албания — один из моих последних восточноевропейских товарищей, который, в отличие от шайки

ревизионистов, не прогнулся под

ревизионистов, не прогнулся под  Советский Союз и поэтому однозначно заслуживает уважения. К сожалению, впоследствии наши с ним пути разошлись: Албания разозлилась на то, что я принял гуманитарную помощь от

Советский Союз и поэтому однозначно заслуживает уважения. К сожалению, впоследствии наши с ним пути разошлись: Албания разозлилась на то, что я принял гуманитарную помощь от  Югославии и поэтому порвала со мной все контакты, став клеймить отступником от

Югославии и поэтому порвала со мной все контакты, став клеймить отступником от  социалистических идеалов и осуждать мой культ личности (угу, чья бы корова мычала). Ну а вообще со временем она как-то стала даже нелюдимее меня…

социалистических идеалов и осуждать мой культ личности (угу, чья бы корова мычала). Ну а вообще со временем она как-то стала даже нелюдимее меня…

Враги

Южная Корея —

Южная Корея — США —

США — Япония —

Япония — Японская империя —

Японская империя —

Культура

Как нарисовать?

Флаг

Северной Кореи

Северной КореиФлаг ![]() Северной Кореи представляет собой трёхцветное полотнище с широкой красной полосой посередине, а также белыми узкими и синими полосами сверху и снизу. На красной полосе ближе к левому краю расположен белый круг, внутри которого изображена красная пятиконечная звезда. Иногда в комиксах «Polandball» она изображается в качестве повязки, однако это не совсем канонично и в последнее время практически не используется.

Северной Кореи представляет собой трёхцветное полотнище с широкой красной полосой посередине, а также белыми узкими и синими полосами сверху и снизу. На красной полосе ближе к левому краю расположен белый круг, внутри которого изображена красная пятиконечная звезда. Иногда в комиксах «Polandball» она изображается в качестве повязки, однако это не совсем канонично и в последнее время практически не используется.

Алгоритм рисования

- Сначала, по своему обыкновению, необходимо нарисовать шар (главное — сделать это от руки, не прибегая к использованию машинных инструментов)

- Затем следует полностью заполнить его красным цветом с помощью инструмента заливки

- Снизу и сверху нужно провести по небольшой синей полосе и по белой линии

- Далее на красной полосе, чуть ближе к левому краю, необходимо добавить белый круг, внутри которого должна располагаться красная пятиконечная звезда

- Остаётся только добавить глаза, внешние и внутренние тени, блики, а также — по желанию — какие-либо атрибуты

Цвета флага

| Название цвета | RGB | HEX | |

|---|---|---|---|

| Синий | 0, 78, 163 | #004EA3 | |

| Красный | 238, 22, 34 | #EE1622 | |

| Белый | 255, 255, 255 | #FFFFFF | |

Атрибуты

КНДР с фуражкой и пистолетом на фоне карты своей глины

КНДР с фуражкой и пистолетом на фоне карты своей глиныОбязательных атрибутов (как, например, цилиндр и монокль для ![]() Великобритании) у

Великобритании) у ![]() Северной Кореи нет, но, чтобы подчеркнуть индивидуальность страношара и сделать рисунок выразительнее, можно пририсовать ему целый ряд вещей. В первую очередь это, конечно, именитая северокорейская фуражка зелёного цвета, в передней части которой изображена красная пятиконечная звезда (ага, прямо как на флаге страношара!) Зачастую она состоит из трёх частей — чёрного козырька, красного или зелёного околыша[5] и широченной зелёной тульи[6] округлой формы, которая делает и делает фуражку узнаваемой, — однако можно нарисовать и какой-нибудь другой воинский головной убор на свой вкус.

Северной Кореи нет, но, чтобы подчеркнуть индивидуальность страношара и сделать рисунок выразительнее, можно пририсовать ему целый ряд вещей. В первую очередь это, конечно, именитая северокорейская фуражка зелёного цвета, в передней части которой изображена красная пятиконечная звезда (ага, прямо как на флаге страношара!) Зачастую она состоит из трёх частей — чёрного козырька, красного или зелёного околыша[5] и широченной зелёной тульи[6] округлой формы, которая делает и делает фуражку узнаваемой, — однако можно нарисовать и какой-нибудь другой воинский головной убор на свой вкус.

Вторая вещь, прочно ассоциирующаяся с ![]() Северной Кореей, — это различное оружие, которое страношар использует для борьбы с капиталистическими свиньями и

Северной Кореей, — это различное оружие, которое страношар использует для борьбы с капиталистическими свиньями и инакомыслящими наглыми ревизионистами внутри государства. Действительно, нужно всегда быть наготове и носить с собой револьвер, чтобы можно было оперативно наказать какого-нибудь гадёныша, который не будет хлопать и улыбаться при произнесении ![]() Великим лидером своей блистательной речи. Тут тоже можно рисовать оружие на любой вкус и цвет — хоть автомат Калашникова, хоть аркебузу, — но главное, чтобы оно было огнестрельным: холодное — это всё-таки прерогатива